事例4:NICU・GCUにおける災害支援体制の強化

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院

施設概要

- 【設置主体】社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院

- 【所在地】静岡県浜松市

- 【許可病床数】750床(総合周産期母子医療センター:MFICU 15床/産科病棟 48床/NICU 21床/GCU 18床)

- 【常勤職員数】2,253人(2025年4月1日現在)

- 【看護職員数(実働換算)】974人(2025年4月1日現在)

地域医療支援病院、救命救急センター、災害拠点病院である同院は、平時より災害に備えた設備整備や防災訓練を行い、地域社会とのつながりや災害対策の強化に努めている。

災害支援体制強化への取り組み

取り組みを始めた背景

同院は、災害支援体制を整備するために、病院の防災管理室を中心に各職場に防災委員を設置し、新生児集中治療室(以下、NICU)・新生児回復室(以下、GCU)では防災グループを設けている。NICUおよびGCUの防災グループは、現在看護師8人、医師1人、看護補助者1人で構成されており、この防災グループのメンバーが中心となって、災害支援体制の整備や防災訓練に取り組んでいる。その活動の中で、「実際に災害が発生した際に、どのスタッフがどこにいるのか、スタッフがどのような役割・行動をとるべきなのかが分からない」という意見があがった。この背景には、NICUの病棟構造がオープンフロア型でなく、4人部屋で区切られたユニット型であるため、スタッフの位置が把握しづらい・外の様子がみえづらいという構造的な課題がある。

そこでNICU・GCUの防災グループでは、災害発生時におけるスタッフの位置の把握と役割の明確化を図るための対策を検討する必要があると考えた。

災害組織図の導入と活用

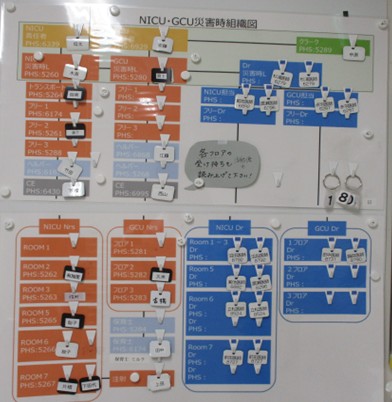

災害組織図

前述の課題を踏まえ、NICU・GCUの防災グループでは、各スタッフの役割や所在を可視化できる災害組織図を作成した。この組織図は、その日の医師の災害担当者および看護師の災害時リーダーの名前、また、各部屋の担当となっている看護師、看護補助者、保育士、臨床工学技士などの名前を示し、ホワイトボードに掲示するものである。これにより、誰がリーダーであるか、どのスタッフがどの部屋の担当なのかが一目で分かるようになっている。この災害組織図は、各個人で記入し、毎朝のカンファレンスの際にスタッフ間で共有している。

勤務スタッフは日ごとに異なるため、災害組織図の名前は勤務開始時に更新する必要がある。しかし、いつ起こるか分からない災害に対し、スタッフの危機意識を常に高く保つことは難しく、日々の業務に追われる中で名前の記入が後回しになり、災害組織図が十分に活用されないこともあった。そこで、組織図の設置場所の検討や、手書きからマグネットへ変更するなど、より簡便かつスタッフの意識が高まるような方法へと改善を図った。さらに業務の一環として義務づけるのではなく、新生児は成人と異なり、自分で避難はできないため、我々が「新生児の安全を確保する」という病棟の使命に立ち直った。また、実際の防災訓練を通して「周りの状況を把握できていない」「赤ちゃんを守ることができない」という課題が再認識され、徐々に災害組織図への意識が向上していった。組織図があることで、その勤務時間帯の各スタッフの役割が明確になり、アクションカードに基づいた初期行動をとりやすくなる。加えて本部を運営するリーダーの存在も明確となり、病棟内の情報を組織図に沿って各スタッフから集約できるようになり、情報収集がしやすくなった。また、組織図上の役割分担に基づき、ベッドサイドでの判断を現場のスタッフに任せることも可能となった。現在、防災訓練でも、この組織図を活用している。

防災訓練を通じた課題の抽出

NICU・GCUでは、病棟内で火災が発生した状況を想定し、防災グループが年2回の防災訓練を企画・実施している。災害発生時にスタッフ全員が協力し、安全を確保するためには、共通の意識を持ち続けることが重要である。そこで、この防災訓練は医療職に限らず、医師事務作業補助者や看護補助者など全てのスタッフが少なくとも年1回は参加できるよう調整し、多職種が参加するかたちで実施している。

訓練では、新生児の状態や家族の面会状況などを細かく設定し、より現実に近い状況を想定して行っている。これにより、スタッフは自身の取るべき行動をより具体的にイメージできるようになった。また、訓練の様子をビデオ撮影し後から振り返ることや、訓練に参加したスタッフからの意見を聞くことで、新たな課題の発見にもつなげている。中でも、ベッドサイドにいる看護師は、新生児やその家族の視点からみた課題や、多職種間の連携方法に関する課題をあげるなど、現場ならではの気づきを提供している。

訓練の実施によって明らかになった課題の一つに、災害発生直後の情報伝達の方法に関する課題があがった。この課題の背景には、前述のとおりNICU・GCUの病棟構造がユニット型のため、中の様子が把握しにくいといった要因がある。そこで防災グループでは、病室マップをもとにした「情報共有シート」を作成した。これは、災害発生時に部屋ごとに、新生児やスタッフの人数、受傷状況などの必要な情報を記載できるシートであり、災害発生時にはこれを速やかにリーダーのもとへ届けることで、情報を集約する仕組みとなっている。この情報共有シートは、主に各部屋を担当する看護師が記入・伝達を担当する。看護師は、新生児やスタッフの状況を迅速に把握し、災害発生時の安全を確保するために必要な情報を共有する上で、重要な役割を担っている。こうした看護師の役割発揮は、災害発生時に適切な初動対応を行うために不可欠である。

加えて、新生児を対象として取り組む難しさもある。新生児は体温調節機能が未発達で、環境の変化による影響を受けやすい。そのため、一時的な搬送や避難だけでなく、避難後の新生児の安全確保を継続することも課題としてあがった。今後は、医療資源の確保や、それらに対応できる人材の育成についても検討しながら、防災訓練をさらに充実させたいと考えている。

取り組みの成果

同院のNICU・GCUでは、日々の災害組織図の共有や、定期的な防災訓練への参加により、職種や年代、勤続経験を問わず、全てのスタッフが共通言語をもちながら災害支援体制の強化に取り組むことができている。また、防災訓練では、前年度の評価をもとに、毎年内容を改善・見直ししており、より実践的な訓練の実施や、スタッフの災害対応力の向上につながっている。

また、防災グループの活動により、多くのスタッフが自分事として災害を捉えられるようになり、それに伴い課題が多くあげられるようになってきた。全ての課題を即時解決に向かわせることは難しい現状があるが、取り組み可能な点から改善を進めている。

今後の展望

NICU・GCUでは24時間、家族の面会があり病棟内に滞在しているため、災害発生時には新生児だけでなく、家族も避難対象となる。そのため、今後は家族の安全確保も視野に入れ、家族を訓練参加者として含めた防災訓練の実施を検討している。また、電源喪失時の対応や水の使用ができない場合の栄養管理など、さまざまな場面を想定した防災訓練が必要であると考えている。

災害支援体制の強化はNICU・GCUに限った課題ではなく、病院全体に関わる課題でもある。今後は看護部や病院全体と連携し、NICU・GCUで実施している防災訓練を病院全体の防災訓練と連動させることで、組織全体の災害支援体制の強化に努め、患者安全を確保できる体制づくりに貢献したいと考えている。

(2025年11月18日掲載)

よりよいウェブサイトにするために

みなさまのご意見をお聞かせください