医療保険制度の仕組みと特徴

日本における医療保険制度の位置付け

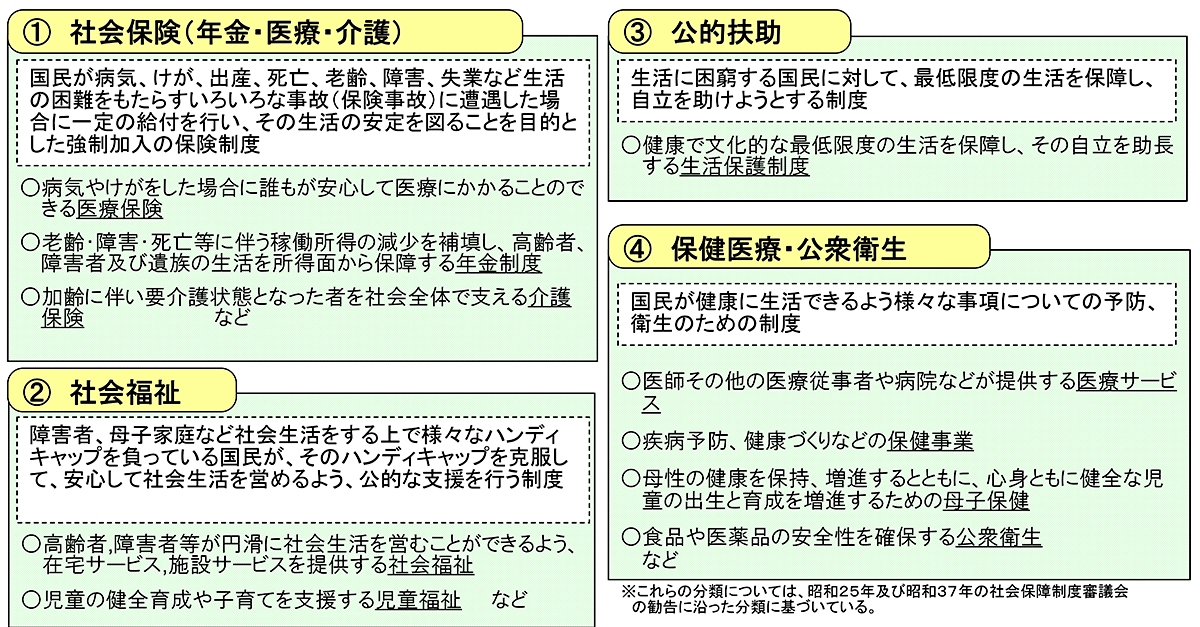

日本では、昭和25年の国の審議会による社会保障の概念の明示のもと、全ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることを目的に「社会保障制度」が整備され、人々の生活を生涯にわたって支えています。社会保障制度は、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」からなり、「医療保険」は「社会保険」の1つに位置付けられます(下図)

政策レポート(厚生労働省ホームページ)

日本の医療保険制度の仕組み

医療保険とは、病気やけがで医療が必要になった際に、保険に加入する被保険者が出し合ったお金から医療費の一部が支払われる制度です。

保険診療の流れ

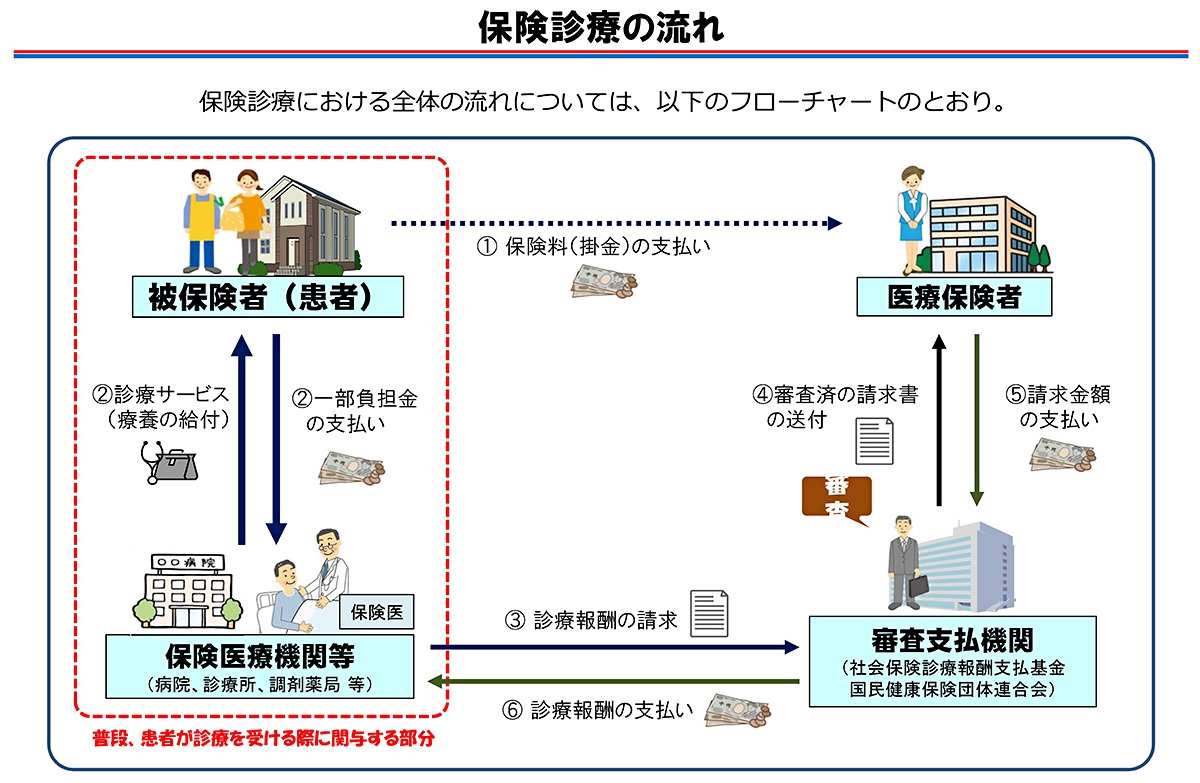

被保険者は保険者に対してあらかじめ保険料を支払っておくことによって、病気やけがで診療を受けた際に、保険医療機関等※に窓口で支払う自己負担額が、その診療に係る医療費の1割〜3割(年齢や収入により異なる)となります。 診療に係る医療費から被保険者の自己負担分を除いた額(7割〜9割)は、後日保険医療機関等が保険者に請求することにより、保険者から保険医療機関等に支払われます(下図)。

被保険者が保険の給付として医療サービスそのものを受け取る仕組みとしており、診察・処置・手術・看護・薬剤や治療材料などの医療サービスを受け取ることを「療養の給付」といいます。「療養の給付」の対象となる医療サービスと価格については、診療報酬点数表によって規定されています。

また、医療費の家計負担が重くならないよう、保険医療機関や保険薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

我が国の医療保険について(厚生労働省ホームページ)

- 保険医療機関等について

病院、診療所または薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ保険医療機関または保険薬局の指定を受ける必要があります。保険医療機関の指定を受けた場合、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(以下、療担規則という)にのっとり、診療を行います。療担規則には、「当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない」等、看護についても定められています。

保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省ホームページ)

日本の医療保険制度の特徴

日本における公的医療保険制度の特徴を説明します。

1.国民全員を公的医療保険で保障

日本国民全員がいずれかの公的医療保険に加入しています(国民皆保険)。

公的医療保険の種類

公的医療保険の種類は、自営業者や農業従事者、無職の方などが加入する「国民健康保険(地域保険)」と、「被用者保険(職域保険)」の2つに分類されます。「被用者保険」には、主に中小企業の被用者が加入する「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」や、主に大企業の被用者が加入する「組合管掌健康保険(健康保険組合)」、国家公務員や地方公務員、私立学校教職員など対象とした「共済組合」などがあり、被用者保険では、保険料の一部を事業主が負担します。さらに、75歳以上の方を対象にした「後期高齢者医療制度」などがあります。

参照 我が国の医療保険について(厚生労働省ホームページ)

2.医療機関を自由に選べる(フリーアクセス)

日本の医療はフリーアクセスであり、受診する医療機関を自由に選ぶことができます。

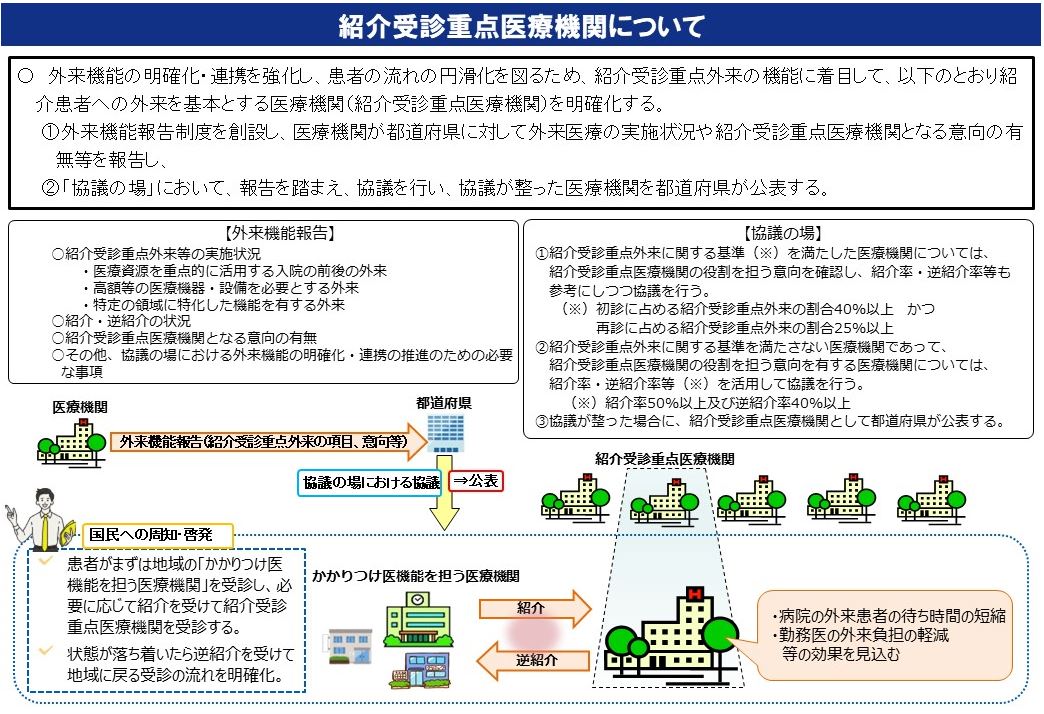

ただし、一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じていることから、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診が行われるよう、国の制度が設けられています。

関連制度

外来機能報告

令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 49 号)により、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、外来機能報告などが医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に位置づけられました(令和4年4月1日施行)。

医療資源を重点的に活用する紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機関として、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとなりました。

紹介受診重点医療機関について(厚生労働省ホームページ)

紹介受診重点医療機関について(厚生労働省ホームページ)

参考:外来機能報告等に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)

かかりつけ医機能報告制度

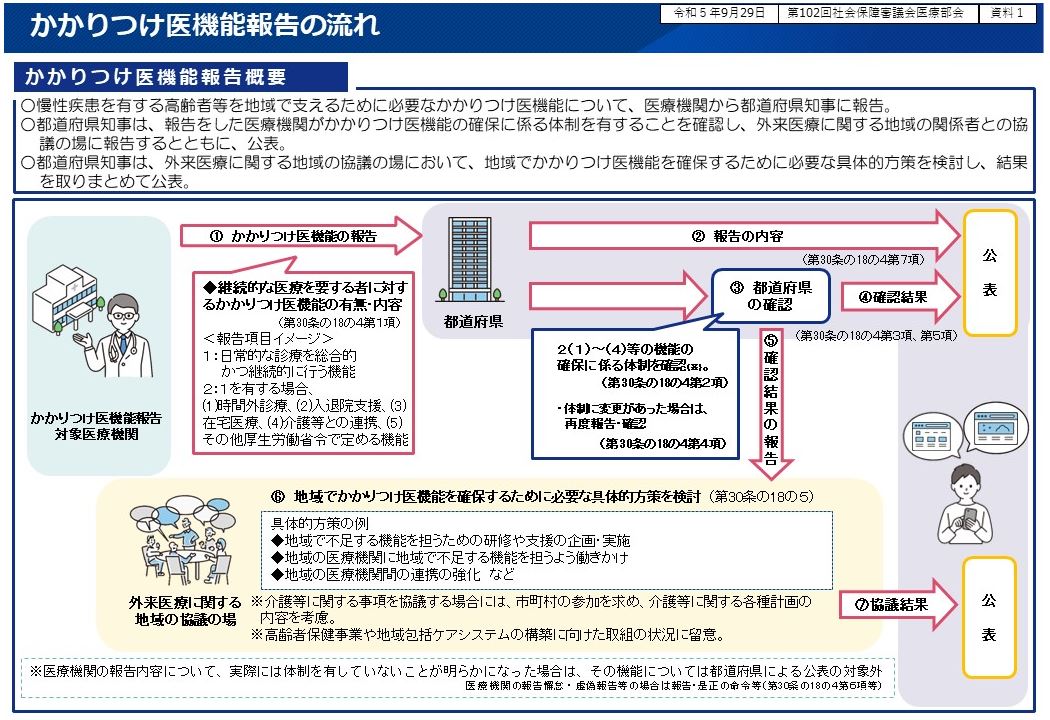

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、かかりつけ医機能報告制度が創設され、令和7年4月より施行されることとなります。

慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(日常的な診療の総合的・継続的実施、在宅医療の提供、介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事へ報告します。

かかりつけ医機能報告制度(厚生労働省ホームページ)

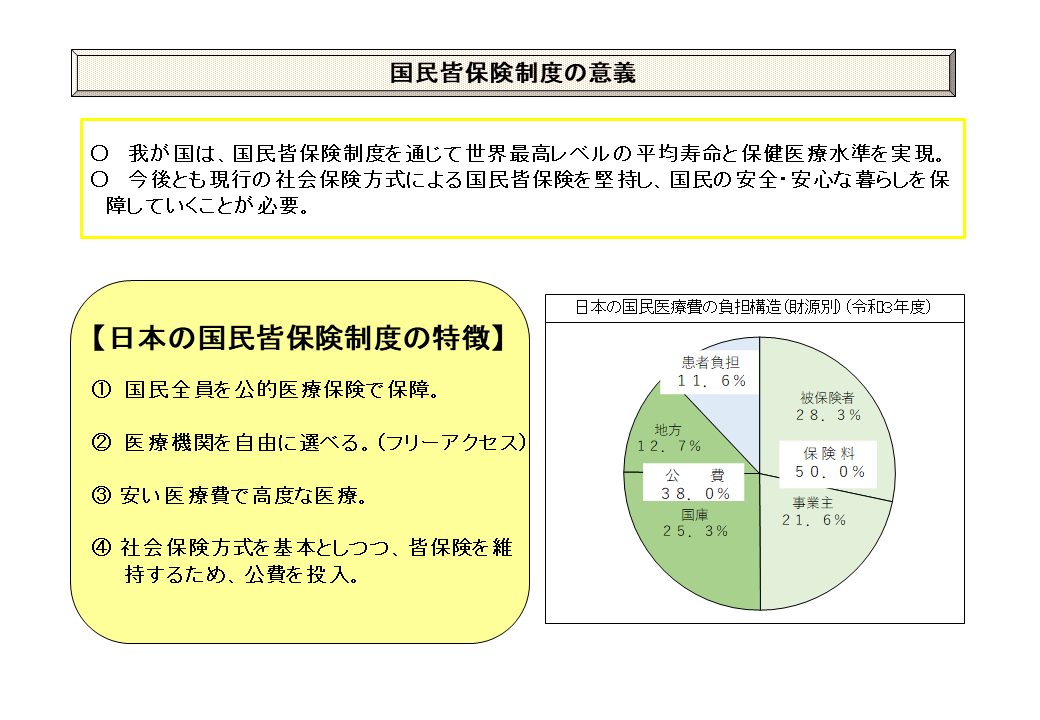

3.社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため、公費を投入

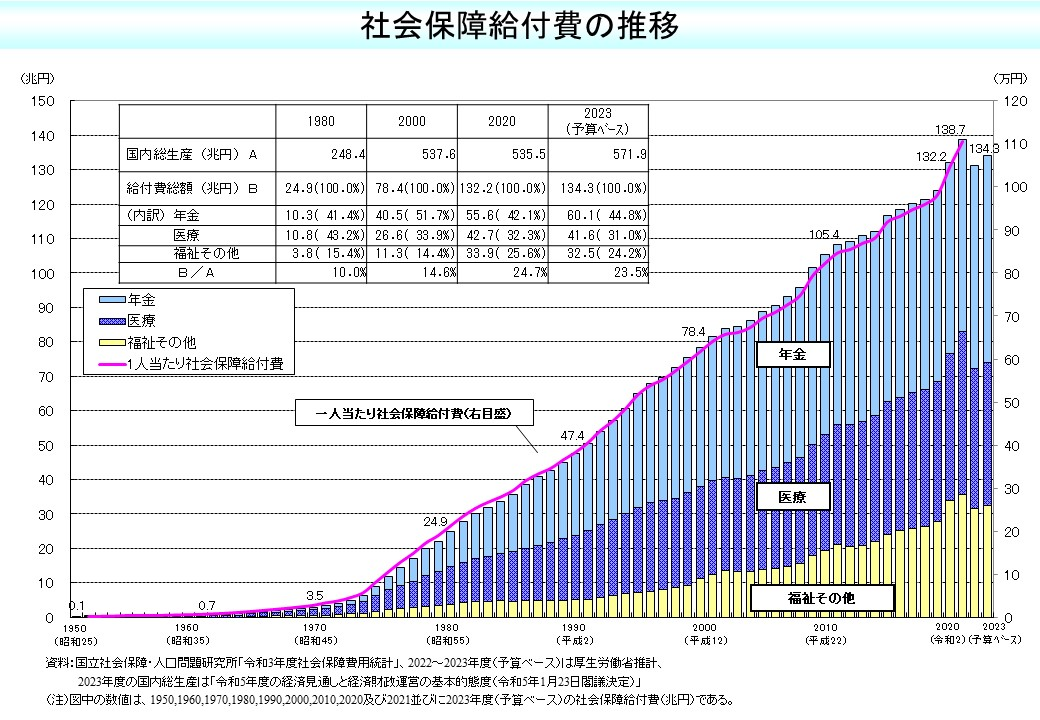

国民医療費の財源は、社会保険方式を基本としつつ、国民皆保険を維持するため、患者(被保険者)の「自己負担」と「保険料」に加えて、「公費」が含まれています(下図)。国民医療費を含めた社会保障給付費は、高齢化の進展や医療の高度化等によって増加の一途をたどっており(下図)、医療保険制度の持続可能性を確保していく観点から、医療制度改革の必要性が増しています。

我が国の医療保険について(厚生労働省ホームページ)

社会保障の給付と負担(マクロベース)(厚生労働省ホームページ)

よりよいウェブサイトにするために

みなさまのご意見をお聞かせください