- ホーム

- 看護職の皆さまへ

- 労働と看護の質向上のためのデータベース(DiNQL)事業

- 参加病院の取り組み事例紹介

- DiNQLベンチマーク評価を活用した問題・課題の抽出と対策の実践 ~不要な身体拘束を減らす取り組み~(江南厚生病院)

DiNQLベンチマーク評価を活用した問題・課題の抽出と対策の実践 ~不要な身体拘束を減らす取り組み~(江南厚生病院)

病院概要

【所在地】愛知県江南市

【病床数】684床

【DiNQL参加開始年】2013年度

【参加病棟数】16病棟

参加した動機・きっかけ

他病院とのベンチマーク評価を行うことで、各病棟における問題・課題の抽出、改善に向けた取り組みを行いたいと考えたためです。

運用・活用について

DiNQL参加当初は各部署の課長(看護師長相当)を中心に行っていましたが、病棟管理を行う係長(主任相当)も徐々に行うようになり、2021年度より係長会でDiNQLデータの結果の活用ができる取り組みとして、ベンチマーク評価から、各病棟における問題・課題の抽出、改善に向けた取り組みについての報告会を実施しています。

その中の1病棟で、DiNQLデータ、ベンチマーク評価を活用して、課題を抽出し活動することができたので、その取り組みについて紹介いたします。

部署の概要

- 脊椎脊髄センター: 53床 手術および保存療法を目的とした患者を対象としている。

- 看護職員数: 36人

- 勤務体制: 均等割り2交代、変則2交代の混合(日勤人数平均:17人、夜勤人数:4人)

分析した課題

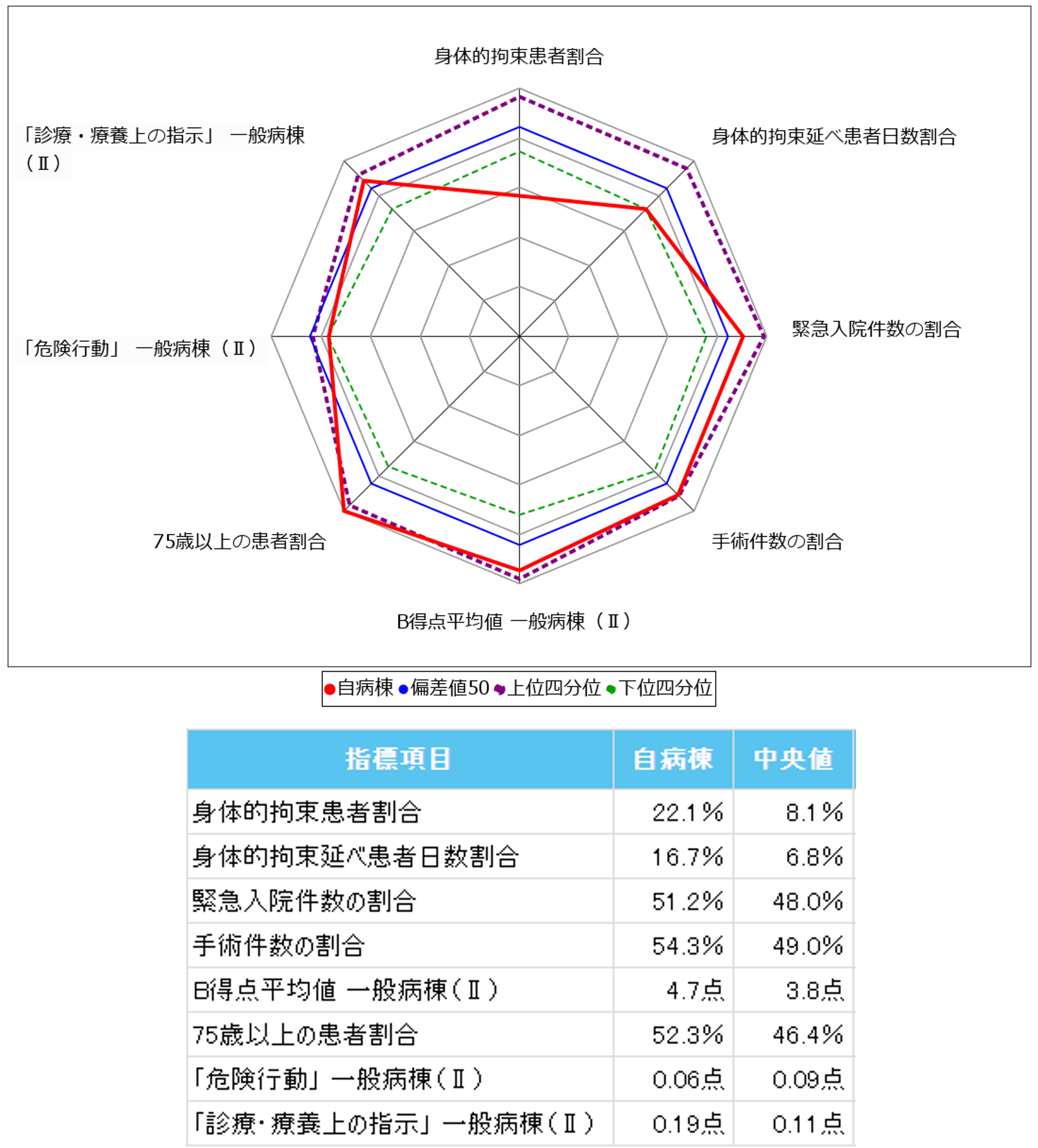

2021年度7月~9月のレーダーチャートを確認したところ、身体的拘束患者割合22.1%、身体的拘束延べ患者日数割合は16.7%で、他の同規模病院と比較すると高いという結果でした。

緊急入院、手術件数、75歳以上の高齢患者も多く、また介助を要し指示通りでない行動をとる患者も多い状況であり、そのために、術後の高齢患者の安全性を優先して、予防的に身体的拘束が行われ、行動制限されている事が関係していると考えました。

- 術後の安全性を考え、身体的拘束はやむを得ないという意識が高い

- 周術期の高齢患者と身体的拘束割合が高いことが関係していると考え、対策を講じていく必要がある

図1:2021年度7~9月のレーダーチャートと自病棟・比較対象病棟の中央値

課題に対する取り組み

身体的拘束の三原則に沿ったカンファレンスを行い解除や代替案を検討することで、不要な身体的拘束の減少に取り組みました。

- 身体的拘束の三原則の知識の向上のため勉強会の実施

- 身体的拘束時に三原則で看護記録に記載するよう周知

・看護記録を具体的に記載できるよう、模範事例を作成し、記載方法を周知 - 術後の身体的拘束実施患者に対して三原則に沿ったカンファレンスでの評価、解除や代替案の検討

- 術後、患者の変化でカンファレンスを行なえるようチェック表の作成

・「術後の離床時」「ドレーン類の抜去時」に確実にカンファレンスが行えるようチェック表を作成し、カンファレンスにおいて身体拘束の(継続の必要性についてではなく)解除に向けた検討を実施

これらの取り組みにより、三原則に沿ったタイムリーに評価を行い、早期に身体拘束の解除や代替案の検討を行えるようにしていきました。

取り組みの効果

術後やむを得ず身体拘束をした患者45人、計96回(平均2.1回/1人)に対しカンファレンスを行い、不要な身体的拘束を19件解除することができました。

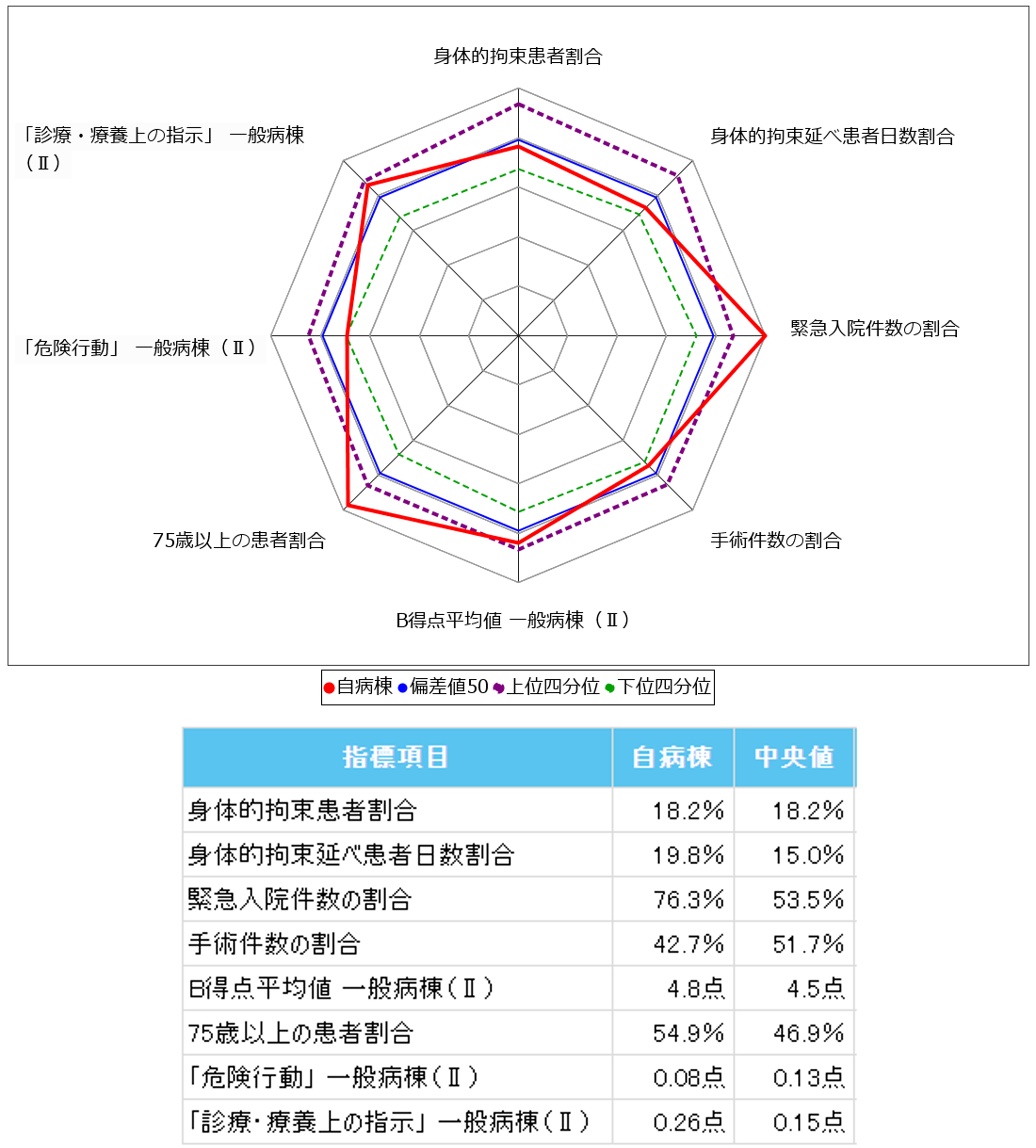

図2:2021年度1~3月のレーダーチャートと自病棟・比較対象病棟の中央値

2021年度1~3月のレーダーチャートより7~9月からの変化を見ると、緊急入院件数の割合が76.3%と増えていますが、手術件数42.7%と減り、身体的拘束患者割合は18.2%と減少しています。

手術件数の減少による影響の可能性は否定できないものの、今回の取り組みで、身体的拘束の三原則の勉強会、解除や代替案への検討カンファレンス等を行い、不要な身体的拘束を減らす一助になったと評価しています。

今後に向けて

術後の身体拘束は安全性を理由に行われている傾向にありますが、三原則に沿ったカンファレンスを確実に行うことは、不要な身体的拘束を減少させる可能性があると考えます。

また、倫理的ジレンマを感じる場面も多々あると思われるため、倫理カンファレンスの充実も含め、今後も不要な身体的拘束の減少に取り組んでいきたいと考えています。

(2024年2月21日掲載)