- ホーム

- 看護職の皆さまへ

- 労働と看護の質向上のためのデータベース(DiNQL)事業

- 参加病院の取り組み事例紹介

- DiNQLデータの収集における工夫や課題(日本医科大学千葉北総病院)

DiNQLデータの収集における工夫や課題(日本医科大学千葉北総病院)

病院概要

【所在地】千葉県印西市

【病床数】574床

【DiNQL参加開始年】2023年度

【参加病棟数】14病棟

参加した動機・きっかけ

看護部では看護の質評価として年2回、各部署がデータに基づき課題を抽出し、改善策を立案しています。しかし、データ収集・集計は院内の各部門(褥瘡、感染、医療安全等)や部署ごとに行っているため、評価項目やグラフ等が統一されておらず、全体像が把握しにくい課題がありました。こうした経緯から、当院は院内の全体像の可視化と、同規模施設との比較による組織の強み・弱みの明確化を目的に、DiNQL事業に参加しました。

運用・活用について

参加初年度は、データ収集の負担を軽減する工夫をしながら、データから課題を抽出することを目的とし、まずはDiNQLに取り組むための院内の体制整備を行いました。

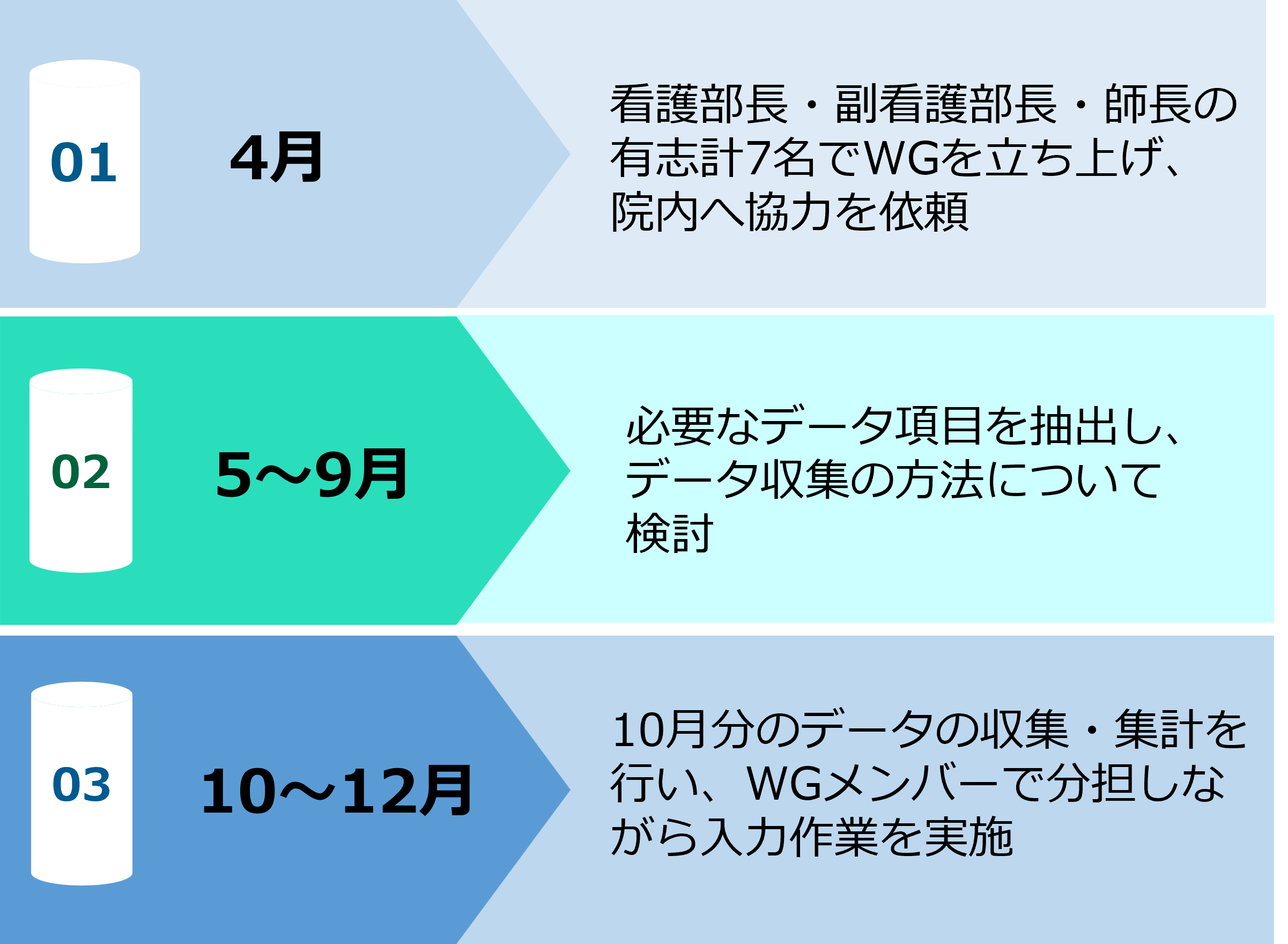

①WGの立ち上げ(4月)

はじめに、4月に看護部長・副看護部長・師長の有志で構成される計7人のWGを立ち上げました。WGの設置後、看護部長は病院長にDiNQLについての説明を行い、多部門への協力を依頼しました。病院長がデータ収集に向けて多部門(医事課、医療情報室、安全管理部、感染制御部、医療連携室)に協力を要請し、了承を得ました。

② データ収集方法の検討(5~9月)

WGでは、当院で必要なDiNQLの項目を整理し、データ収集の方法について検討しました。すでにデータ収集していた項目と新たにデータ収集が必要な項目を洗い出しました。新規で収集するデータは医療情報室へ相談し、電子カルテシステムからデータ収集が可能か確認し協力を依頼しました。

③ データ収集・入力の実施(10~12月)

各部門には10月分のデータ収集・集計を依頼し、WGメンバーは集まったデータを分担しながら12月末までに入力作業を行いました。データ収集を依頼する際は各部署の責任者に負担がかからないように配慮しました。

取り組みの効果

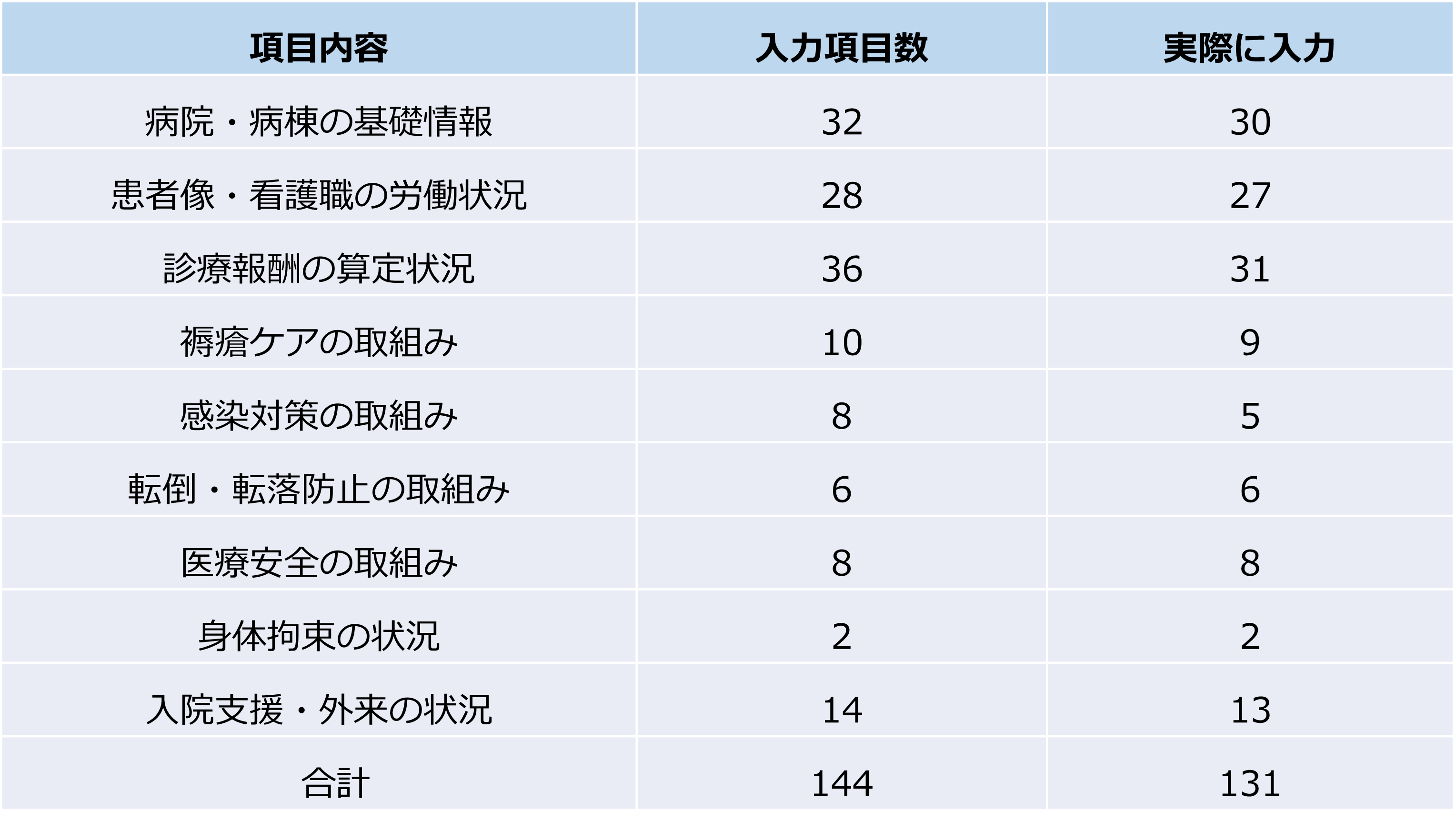

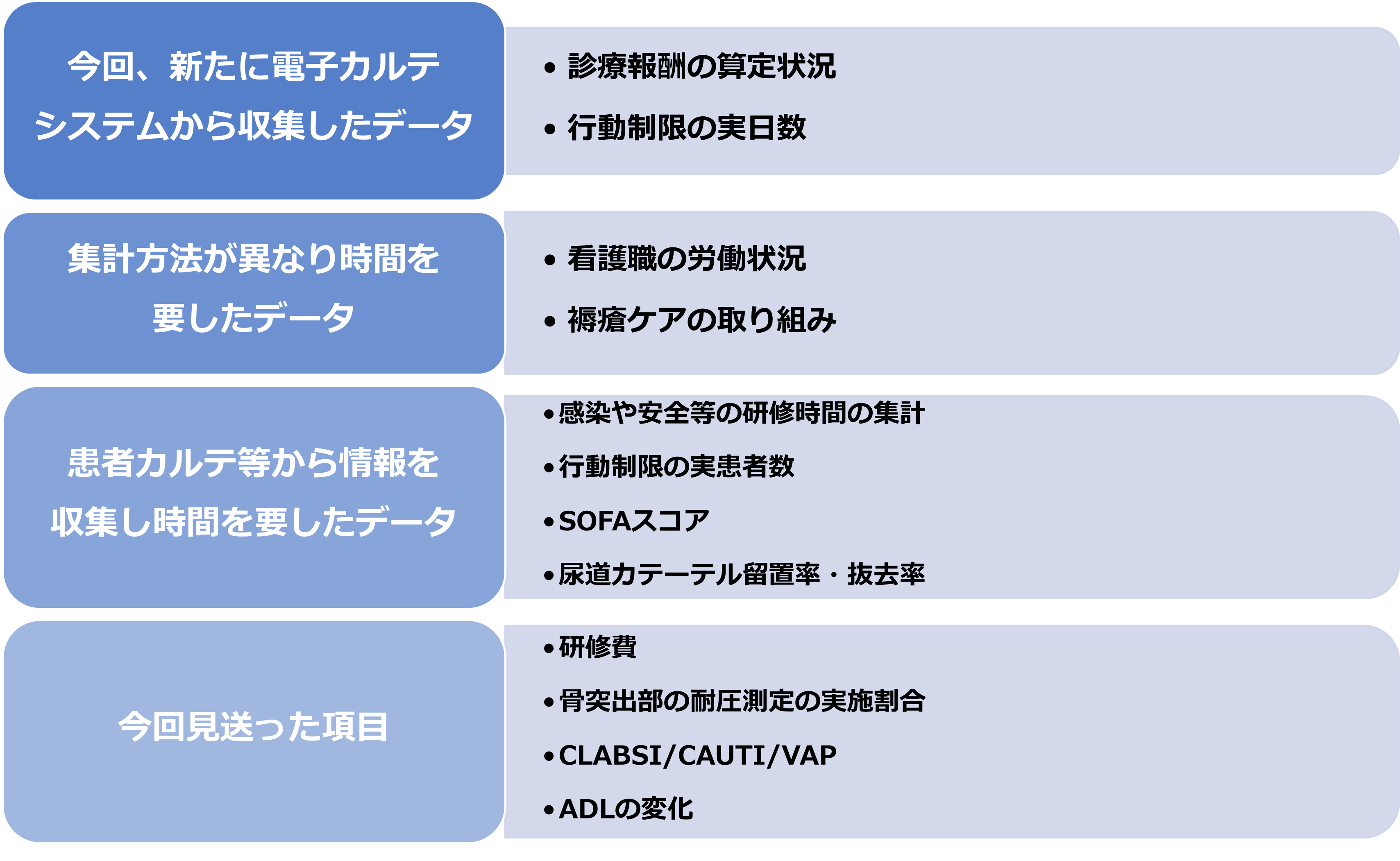

当院が入力するDiNQL項目144項目のうち、131項目のデータ収集と入力をデータ入力期限の12月末までに終えることができました。なお、入力した項目のうち、電子カルテ・医事システム等の病院情報システムから抽出できた項目数は81項目ありました。そのうち、DiNQLの定義に基づきデータの加工・再集計が必要だった項目は13項目、加工・再集計を必要としなかった項目は68項目でした。また、手作業でのデータ収集が必要だった項目数は11項目でした。

データ収集・集計で困難だった点は、『看護職の労働状況』と『褥瘡ケアの取組み』の項目において、DiNQLの定義と当院の集計方法が異なっていたため、院内のデータベースがそのまま活用できず、データ入力の手引きを参照しデータ収集・入力を進める必要がありました。

その他にも、感染及び医療安全に係る研修時間の集計や、身体的拘束を実施した実患者数、SOFAスコア、尿道カテーテル留置率・抜去率は、研修履歴や看護管理日誌、患者カルテ等から情報を手作業で収集しなければならず、時間を要しました。

看護職員の研修費や褥瘡に関する骨突出部の体圧測定の実施割合、集中部門を除く中心静脈カテーテル関連血流感染(CLABSI)/カテーテル関連の尿路感染(CAUTI)/人工呼吸器関連の肺炎(VAP)の発生率、入院時から退院時のADLの変化については、データ収集が困難であったため今回は入力を見送りました。

今後に向けて

参加初年度は、データ収集や入力作業の工夫、課題について検討しながら、DiNQL事業に参加しました。その結果、入力項目の検討から実際の入力まで、スムーズにできた項目と課題となった項目が明確になりました。今回はWGが主に活動をしましたが、今後もDiNQLを活用した看護の質評価を継続していくためには、手順書の作成やレクチャーなどを行い、各部署にデータ収集や入力作業を委譲していく、データ収集の負担が軽減できる仕組みづくりが必要と考えています。

(2025年2月5日掲載)