- ホーム

- 機関紙:協会ニュース

- 協会ニュース2025年2月号

協会ニュース2025年2月号

「新たな地域医療構想」の策定に向けて 検討会が意見を取りまとめる

厚生労働省の「新たな地域医療構想等に関する検討会」は2024年12月18日、地域医療の将来像を示す「新たな地域医療構想」の策定に向けて意見を取りまとめた。同日、社会保障審議会・医療部会は「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」案を審議し了承。厚生労働省は、この改革に関する意見を一連の法律改正案として、2025年の通常国会に提出する予定である。

1.2040年頃の医療を取り巻く状況と目指すべき医療提供体制

2040年頃の人口構造は、85歳以上の高齢者人口が特に大都市部で増加する一方、生産年齢人口はほぼ全地域で減少する。さらに、2020年と比較し、85歳以上の高齢者の救急搬送や在宅医療の需要の増加が見込まれている。また、医療従事者については、生産年齢人口の減少に伴い、医師や看護師の確保はさらに困難になることが予測されている。

現行の地域医療構想は、2025年の必要病床数を定め、病床の機能分化・連携の取り組みが行われてきた。2040年頃の状況を鑑みると、外来医療や在宅医療、介護との連携、人材確保などを含めた地域の医療提供体制全体の将来のビジョン・方向性、医療機能に着目した構想にすることが必要とされた。

2.新たな地域医療構想

新たな地域医療構想の基本的な方向性は、限りある医療資源を最適化・効率化しながら「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担う医療機関の役割を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築することである。そのため「高齢者救急への対応」「在宅医療の需要への対応」「医療の質や医療従事者の確保」「地域における必要な医療提供の維持」の4点を中心に検討し、主に次の点が変更になった。

- 1)新たな地域医療構想は、医療計画の上位概念として位置付ける。現行の地域医療構想は、医療計画の一部として位置付けられているが、新たな地域医療構想は、地域の医療提供体制全体を対象とし、将来のビジョンや方向性などを定め、医療計画は、その実行計画としての具体的な取り組みを定めることとする。

- 2)「医療機関機能報告」の仕組みを創設する。

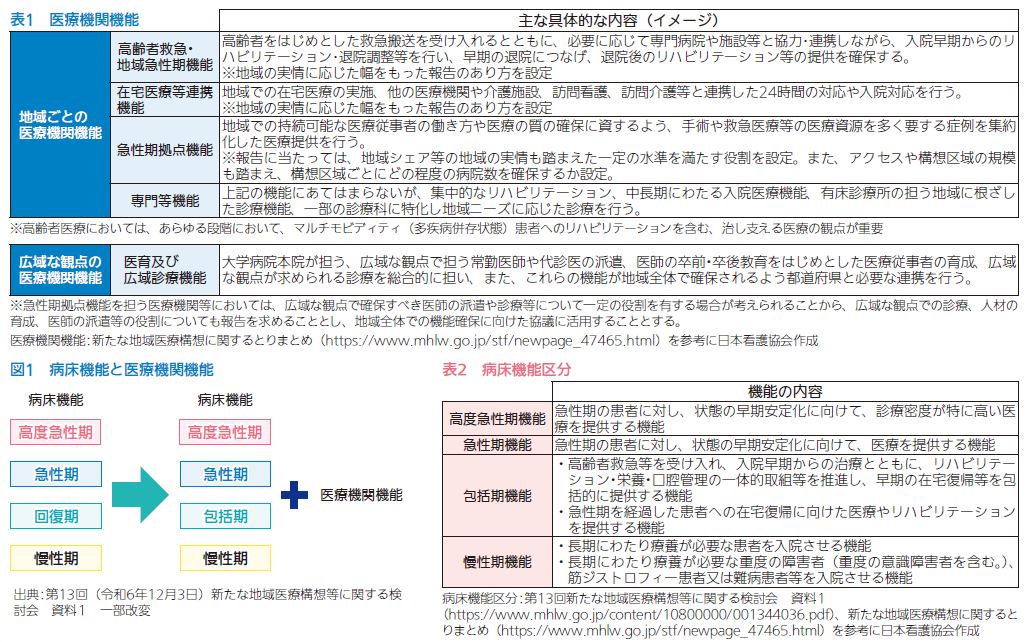

二次医療圏を基礎とした構想区域ごとに、医療機関機能として「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「急性期拠点機能」「専門機能」を位置付ける。また、広域的な観点から「医育及び広域診療機能」を位置付ける(表1、図1)。 - 3)病床機能報告の病床区分について、「高度急性期機能」「急性期機能」「包括期機能」「慢性期機能」の4区分とする。今までの「回復期機能」を「包括期機能」に変更する(表2、図1)。

- 4)新たな地域医療構想に精神医療を位置付ける。

精神医療においても「入院中心の医療から地域生活中心へ」という理念を掲げて施策が進められていることから、地域医療構想に位置付け、地域全体の医療提供体制の中に精神医療を含めて考える。詳細は今後プロジェクトチームを作り検討する。