- ホーム

- 機関紙:協会ニュース

- 協会ニュース 2022年11月号

協会ニュース 2022年11月号

看護小規模多機能型居宅介護、創設から10年

設置推進に向け広域利用や定義見直し求める

日本看護協会の提案により2012年度に創設された看護小規模多機能型居宅介護(略称:看多機)。

創設から10年、事業所数は徐々に増加しているが、地域のニーズを踏まえさらなる設置推進が課題だ。

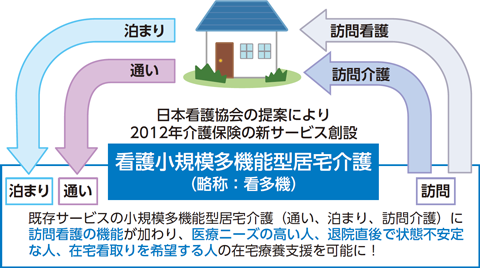

【図1】看護小規模多機能型居宅介護の概要

看多機は「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」の4つの機能を1事業所で一体的に提供する。自宅への訪問看護に加え、事業所内での「通い」「泊まり」でも看護職員による医療対応が可能であり、医療ニーズの高い人や退院直後で状態が不安定な人、在宅での看取りを希望する人等の在宅療養を支えるサービス【図1】だ。

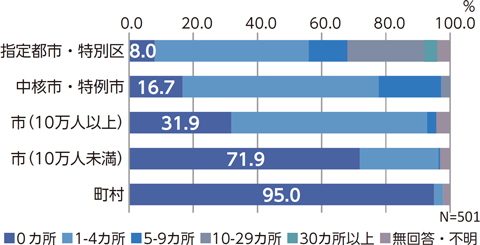

【図2】市町村規模別の看多機事業所数

出典:2021年 日本看護協会調査(厚生労働省老健事業)

事業所数は2022年4月現在で872カ所。全国的には年々増加しているが、小規模な市町村では看多機がまだ1カ所もないところも多い【図2】。今後、医療と介護ニーズを併せ持つ85歳以上高齢者の急増などを踏まえ、身近な地域で利用できる看多機の設置促進が急がれる。

本会は11月10日に「看多機の活用促進のための制度改正についての要望書」を加藤勝信厚生労働大臣に提出した。

加藤大臣(右)に要望書を提出。左は福井会長

-

要望1

看多機を介護保険法の「居宅サービス」にも位置付けるとともに、登録定員の上限を29人超に拡大する。

-

要望2

介護保険法における看多機の定義を見直し、通い、泊まりにおける「看護」の提供を明記する。

-

要望3

看多機を健康保険法上に位置付け、要介護高齢者以外の利用を可能とする。

要望1は、看多機がない(少ない)地域で事業者の参入と利用者の安定的な確保を進めるための提案。看多機は地域密着型サービスであり、原則としてその市町村の住民のみが利用可能だ。しかし小規模な市町村では安定的な利用者確保が難しく、事業者が参入しづらいという指摘がある。

また、居住する市町村に看多機がない場合、市町村を越えて「区域外利用」を認める仕組みはあるものの、自治体の定める条件が厳格だったり、認められるまで時間がかかったり、事業所側の書類手続きが煩雑といった課題がある。

そこで、看多機を訪問看護などと同様に、都道府県指定の「居宅サービス」にも位置付け、地域の状況に応じて事業所が「居宅」か「地域密着型」を選択可能とする。居宅サービスは市町村を越えて広域的に利用できるため、利用機会の拡大と事業者の参入促進が期待される。

要望2は、看多機についての国民の理解と利用を促すための提案だ。現在の介護保険法上では、看多機(複合型サービス)は「訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せ」となっており、利用者の状態に応じて「通い」や「泊まり」でも看護を提供している実状が法律上の定義に反映されていない。看護を提供するサービスとしてしっかり位置付けることにより、看多機が実践するケアへの報酬上の評価などにもつなげていくことが課題だ。

要望3は、地域共生社会の実現に向け、看多機がより多くの在宅療養者を支える地域包括ケアの拠点となるための提案。すでに一部の看多機では障害福祉の共生型サービスなどの指定を受け、障害児・者の通いや泊まりを受け入れているが、介護保険や障害福祉制度の対象にならない40歳未満の在宅療養者には、保険適用される「通い」や「泊まり」のサービス自体がない。医療と介護のニーズを併せ持つ全世代の在宅療養を支える地域包括ケアシステムの整備は、本会が「看護の将来ビジョン」に掲げた課題でもあり、看多機が地域でさらに機能を発揮するための仕組みづくりに取り組む必要がある。

本会は、次期介護保険法改正における看多機の基盤強化や、2024年に控える診療報酬・介護報酬改定での評価の拡充を目指し、今後も国への働き掛けを強化していく。