准看護師の教育について

准看護師と看護師は異なる資格であり、教育に関する基本的考え⽅や教育内容・時間、求められる実践能⼒が異なります。保健師助産師看護師法において、看護師は「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話⼜は診療の補助を⾏うことを業とする」(第5条)、准看護師は「都道府県知事の免許を受けて、医師、⻭科医師⼜は看護師の指⽰を受けて、前条に規定することを⾏うことを業とする」(第6条)と規定されているように、看護師と准看護師は、業を実施する上での指⽰の必要性の有無に違いがあります。また准看護師の教育の基本的な考え⽅は、「医師、⻭科医師⼜は看護師の指⽰のもとに安全に実施すること」※であり表1↓、看護師とは教育時間・内容ともに違いがあります表2↓。看護師と准看護師に求められる実践能⼒と卒業時の到達⽬標についても、例えば、看護師は「II群 根拠に基づき、看護を計画的に実践する能⼒」、准看護師は「II群 看護師の⽴案した看護計画を基に看護を実践する能⼒」となっています。准看護師は、情報収集や看護計画を理解することは求められていますが、アセスメントや看護計画を⽴てることは求められていません表3↓。看護管理者の皆様には、法令等にもとづいて、看護師と准看護師の資格・業の違いや役割と責任の範囲を理解し、現場の看護提供体制の整備に努めるとともに、⾃施設の看護の質を⼀層⾼めていくためにも、准看護師の将来を⾒据えて、⼀⼈の看護職として成⻑できる機会として進学を⽀援いただきたいと考えています。

※出典:看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド

基づいた役割・業務分担の

必要性について

本会が2017年度に行った情報収集では、施設の中では准看護師と看護師が、リーダー業務や受け持ち、看護計画の立案など、ほぼ同一の業務を行っている実態があるため、准看護師からの不安の声が寄せられていました。本会では、現在も約30万人(2020年)の准看護師が就業している現状を踏まえ、患者に安全な看護を提供するため、また准看護師自身を守るためにも、「看護チームにおける看護師と准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド」(以下、ガイドライン)を作成、公表し、看護師と准看護師が、法令等に基づいて、役割・業務分担して看護を提供できる体制づくりを進められるよう、ガイドラインの活用の推進を図っています。

表1看護師と准看護師の免許・教育に関する規定

|

看護師 |

准看護師 |

||

|---|---|---|---|

|

免許 |

厚生労働大臣の免許 |

都道府県知事の免許 |

|

|

業 |

「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする」(法第5条) |

「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定すること(傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助)を行うことを業とする」(法第6条) |

|

|

基礎教育 |

入学要件 |

高校卒業 |

中学校卒業 |

|

年限 |

3年以上 |

2年以上 |

|

|

単位・時間 |

102単位以上 |

1,890時間以上 |

|

出典:1)保健師助産師看護師法 2)厚生労働省通知「「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインについて」の一部改正について」の一部改正等について(医政発0228第6号・令和4年2月28日)

表2看護師と准看護師の教育の基本的考え方の違い

|

看護師 |

准看護師 |

|

|---|---|---|

|

教育の基本的考え方 |

①人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として幅広く理解する能力を養う。 ②対象を中心とした看護を提供するために、看護師としての人間関係を形成するコミュニケーション能力を養う。 ③看護師としての責務を自覚し、対象の立場に立った倫理に基づく看護を実践する基礎的能力を養う。 ④科学的根拠に基づいた看護の実践に必要な臨床判断を行うための基礎的能力を養う。 ⑤健康の保持・増進、疾病の予防及び健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化に応じて実践する基礎的能力を養う。 ⑥保健・医療・福祉システムにおける自らの役割及び他職種の役割を理解し、多職種と連携・協働しながら多様な場で生活する人々へ看護を提供する基礎的能力を養う。 ⑦専門職業人として、最新知識・技術を自ら学び続け、看護の質の向上を図る基礎的能力を養う。 |

①人間を身体的・精神的・社会的側面から把握し、対象者を生活する人として理解する基礎的能力を養う。 ②医師、歯科医師、又は看護師の指示のもとに、療養上の世話や診療の補助を、対象者の安楽を配慮し安全に実施することができる能力を養う。 ③疾病をもった人々と家族のさまざまな考え方や人格を尊重し、倫理に基づいた看護が実践できる基礎的能力を養う。 ④保健・医療・福祉チームにおける各職種の役割を理解し、准看護師としての役割を果たす基礎的能力を養う。 ⑤看護実践における自らの課題に取り組み、継続的に自らの能力を維持・向上する基礎的能力を養う。 |

出典:厚生労働省通知「「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインについて」の一部改正について」の一部改正等について(医政発0228第6号・令和4年2月28日)に基づき作成

POINT

准看護師教育の基本的な考え方は「医師、歯科医師、又は看護師の指示のもとに安全に実施すること」です。

表3看護師と准看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標の違い

|

看護師 |

准看護師 |

||

|---|---|---|---|

|

II群 根拠に基づき、 |

II群 看護師の立案した看護計画を |

||

|

E.アセスメント |

12.健康状態のアセスメントに必要な客観的・主観的情報を系統的に収集する |

E.情報収集 |

10.対象者を理解するために必要な情報を収集する |

|

13.情報を整理し、分析・解釈・統合し、看護課題の優先順位を判断する |

|||

|

F.計画 |

14.根拠に基づき対象者の状況に応じた看護を計画する |

F.計画 |

11.立案された看護計画について理解する |

|

15.看護計画の立案にあたって、対象者を含むチームメンバーと連携・協働する必要性を理解する |

|||

|

G.実施 |

16.計画に基づき看護を実施する |

G.実施 |

12.計画された看護を対象者の反応を捉えながら実施する |

|

13.対象者の安全・安楽・自立/自律に留意しながら、計画された看護を実施する |

|||

|

17.対象者の状態に合わせて、安全・安楽・自立/自律に留意しながら看護を実施する |

14.看護援助技術を対象者の状態に合わせて実施する |

||

|

15.対象者の状態が変化し、指示の範囲外である場合には、医師、歯科医師又は看護師に指示を求める |

|||

|

16.実施した看護と対象者の反応を報告し、記録する |

|||

|

H.評価 |

18.実施した看護の結果を評価し、必要な報告を行い記録に残す |

H.評価 |

17.実施した看護の結果について、評価された内容や修正された計画を理解する |

|

19.評価に基づいて計画の修正をする |

|||

出典:厚生労働省通知「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインについて」の一部改正について(医政発1030第1号令和2年10月30日)「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」別表13、14に基づき作成

POINT

准看護師に求められる実践能力および卒業時の到達目標は、対象者の情報収集のほかは、立案された対象の理解、評価された内容や修正された計画の理解とされており、看護計画の立案やアセスメントは求められていません。

看護師学校養成所(2年課程)の概要

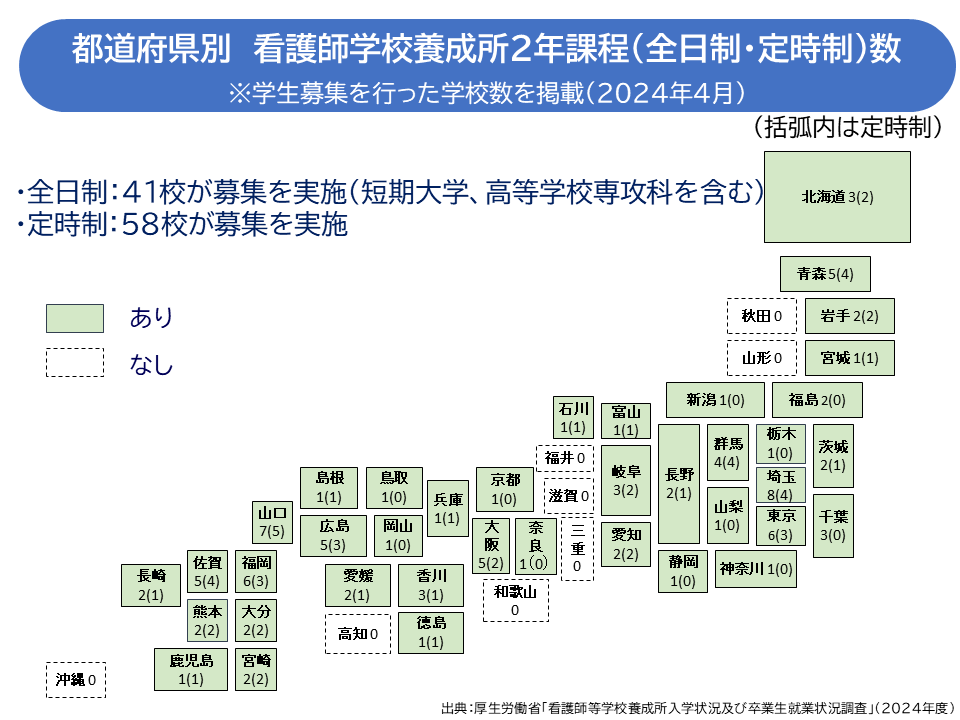

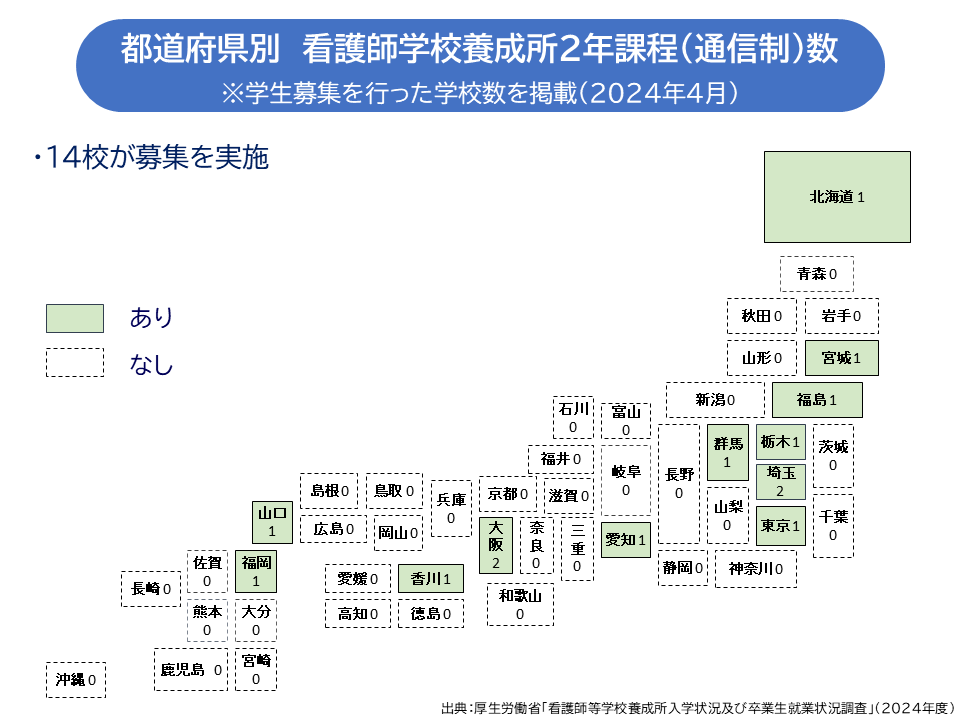

准看護師が、看護師資格を取得する⽅法として2年課程への進学があります。2年課程において2年間(定時制の場合は3年間)で所定単位を修め卒業することで、看護師国家試験の受験資格を得ることができます。2年課程には全⽇制、定時制、通信制の3種類の教育課程があります。修得すべき単位数はいずれの教育課程でも同じですが、授業や実習⽅法に違いがあります。

看護師養成2年課程の概要

|

看護師2年課程 |

看護師2年課程 |

||

|---|---|---|---|

|

学校概要 |

昭和32年7月に創設 |

平成16年4月に創設 |

|

|

入学要件 |

・免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師(中学校を卒業している者) |

・免許を得た後5年以上看護業務に従事している准看護師 |

|

|

単位数 68単位 |

講義 |

52単位 |

52単位 |

|

臨地実習 |

16単位 |

16単位 |

|

|

備考 |

対面授業である講義と演習、病院・診療所・介護保険施設・訪問看護ステーションなどの看護実践の場で行う臨地実習で構成されている。 |

5年以上の就業経験を有する准看護師は、十分な実技能力を有していると考えられることから、通信学習や紙上事例演習、病院見学実習及び面接授業により実践の能力の統合を図ることができる。 |

|

出典:厚生労働省 医道審議会保健師助産師看護師分科会(2022.11.28)資料

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン

注:保健師助産師看護師養成所指定規則の一部を改正する省令が公布(令和7年2月25日)され、通信制の入学要件が一部改正されました(施行:令和8年4月1日)。

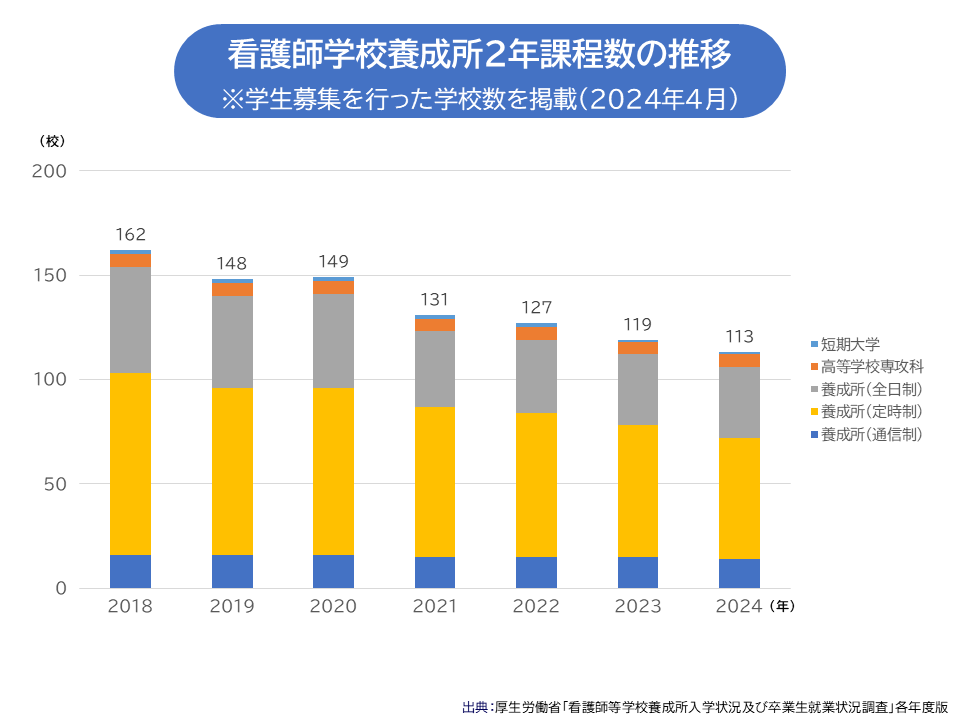

看護師学校養成所(2年課程)の動向

全国には2年課程(全日制・定時制)が99校、2年課程(通信制)が14校あります(2024年4月時点)。2023年度では全日制と定時制では2,730人、通信制では2,479人が看護師資格を取得しています(第113回看護師国家試験合格者数)。しかし、准看護師の養成数の減少とともに、全日制、定時制、通信制のいずれの学校数も次第に減少しています。

都道府県別 看護師学校養成所2年課程(全日制・定時制)数

都道府県別 看護師学校養成所2年課程(通信制)数

看護師学校養成所2年課程数の推移