職場のルール(休み希望の取り方)

-

-

Q.1

毎日懸命に働いているスタッフのために休み希望はできるだけかなえたいと思う反面、日々の勤務者の確保を考えるとスタッフの休み希望を全てかなえることが難しい現状があります。上手な休み希望の取り方はありますか

-

A.1

休み希望の取り方を含めて、勤務計画表の作成については、看護部門として基本的なルールを持ち、スタッフの皆さんにも周知して協力を求めましょう。休み希望と併せて勤務の希望を受け付けるかどうかについても、職場によって方針が異なるようです。よくあるルールの例としては、

- 休み希望の提出期間(開始・終了の期日など)

- 休み希望の数

- 休みの代替可能性(昼間の時間帯がオフならばその日の夜勤入りはOKか、など)

希望通りの休みがあげられない場合には、翌月に配慮するなどの対応も考えます。休みの付け方が問題になっているのであれば、機会を捉えてスタッフや労働組合とよく話し合ってみることです。休み希望を全てかなえるのは無理でも、公平性が明確であればスタッフの納得を得ることができます。

-

Q.2

連続休暇を無理なく勤務計画表に組み込む方策を教えてください

-

A.2

まずは看護部門全体で、スタッフがそれぞれ連続休暇を取得することを前提とした人員配置計画を行います。その際、必要であれば休暇取得者がいる期間のリリーフ要員の確保を組み込みます。看護部門としての年間の連続休暇の付与に関する方針は、スタッフ全員に説明します。

各看護単位では、年度初めにスタッフから休暇希望を提出してもらい、その上で取得時期を調整して年間計画を作成します。作成した年間計画表は部署内に掲示して、スタッフに互いの休暇取得について理解と協力を促すようにしましょう。

職場のルール(作成基準)

-

-

Q.1

看護部として勤務計画表作成基準をつくろうと考えています。基準作成の留意点は何ですか

-

A.1

まずは勤務表作成の現状を把握します。部署ごとのばらつきがないか、もしばらつきがある場合はその内容を把握しましょう。実質的にルール化されているのに明文化されていない場合は明文化し、長年見直されていない基準は見直しを行います。この際、就業規則で規定された所定労働時間、年間休日との整合に留意しましょう。

そして「ガイドラインの勤務編成の運用に関する基準」(「ガイドライン」小冊子p.34)の11項目うち、病院および病棟の実情に即して、可能な基準から取り入れることを検討してください。ただし、勤務計画表作成者が無理なく、一定水準の勤務計画表を作成できることを目標にすることが重要です。

- Q.2 「勤務計画作成基準にはどのような内容を盛り込む必要がありますか

-

A.2

「勤務計画作成基準」に盛り込む項目としては以下のような例があります。

- 基本となる勤務パターン

- 夜勤人数、平日日勤人数、休日日勤人数(通常の人数、人数変更の要件とその場合の最低人数

- 各シフトの勤務者の組み合わせ要件(能力レベル・経験・性別など)

- 夜勤回数・夜勤時間数(○~○回などの範囲、上限)

- 連続勤務日数(夜勤の連続日数、日勤の連続日数、夜勤・日勤を含む連続勤務日数)

- 勤務と次の勤務との時間間隔(○時間以上)

- 夜勤と次の勤務との時間間隔、夜勤明け翌日の休日の設定

- 連休の設定(2連休の設定、週末を含む連休の設定)

- 避けるべき勤務パターン(例:日勤・深夜勤、業務開始時刻が早くなるローテーション)

- 職員の勤務希望提出方法(提出時期、希望の勤務の個数、内容)

- 勤務計画表の提示時期(例:翌月の勤務計画表は3週間前までに提示)

- 勤務計画表提示後にやむを得ず変更を行う場合の手順

- 勤務計画する期間(例:1カ月単位ではなく数カ月単位)

-

Q.3

交代制勤務で次の勤務までの間隔が24時間に満たない「明け」を、法令にのっとった「休日」として扱うための対応策はありますか

-

A.3

対策としては、「休日」としての24時間に不足する時間を、「休日に張り出した休日出勤」とみなす方法があります。この時間を時間外労働として扱って割増賃金を支給します。(「ガイドライン」小冊子p.32参照)。

-

Q.4

勤務の拘束時間の上限はどのくらいが理想的ですか

-

A.4

スタッフの健康確保と医療安全を確保するという目的から考えると、1回の勤務時間は8時間以内が原則であり、延長する場合には日勤も夜勤も13時間以内が限度と考えられます。

-

Q.5

2交代制勤務で、16時間の夜勤時間を短縮した場合、日勤の勤務時間は必ず「長日勤」になるのでしょうか

-

A.5

「長日勤」は勤務負担が重くなることが多く、導入するかどうかは慎重に検討してください。「長日勤」を設定しない方策として、例えば、夜勤の短縮分を独立させて半日勤としたり、短縮分を複数分割して全ての日勤に少しずつ上乗せ(1時間強程度)したり、日勤の実働8時間を維持したまま、出勤時間帯をずらして早・遅日勤とするなどがあります。

「長日勤」の設定は、勤務回数を従来より増やさずに済む効果がありますが、業務密度が高い日勤で長時間勤務となり負担が大きいため、導入する場合には徹底した業務整理が必要です。

-

Q.6

2交代制夜勤を行っています。夜勤を16時間から12時間にした場合、4時間分が端数になります。この4時間の良い取り扱い方法はありますか

-

A.6

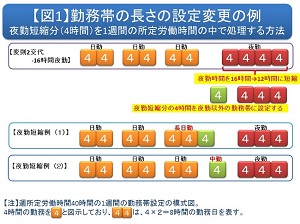

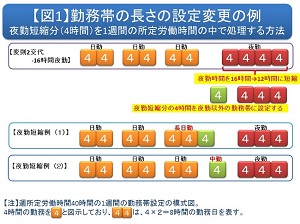

所定労働時間の中で勤務帯の長さの設定を変更する例を、以下の図でご説明します。

- 夜勤短縮分(4時間)を1週間の所定労働時間の中で処理する方法【図1】

- 夜勤短縮例(1) 4時間を8時間日勤に接続して12時間の長日勤とする。

- 他勤短縮例(2) 4時間を独立させて「半日勤」にする。

- 夜勤短縮分(4時間)を4週間の所定労働時間の中で処理する方法【図2】

- 夜勤短縮例(3) 遅日勤(8時間)を週1回行う。この場合隔週で5日勤務となり、4週間の出勤回数が18回になります。

(長日勤は設定しない。)

- 夜勤短縮例(4) 長日勤を隔週1回行う。この場合、4週間の出勤回数は17回になります。

そのほかに、新たな勤務時間帯設定に伴い所定労働時間に対して不足する時間数が生じた場合、不足する時間を「勤務を要しない時間」として扱う(職務専念義務免除の適用など)方法もあります。

【注】職員の1日(1回)の所定労働時間を、法定労働時間の8時間を超える長さに設定する場合には、変形労働時間制の適用を就業規則で定める必要があります(労働基準法第32条の2)。その際、週当たりの所定労働時間が一定期間(1カ月、4週間など。この期間を「変形期間」という)を平均して法定労働時間(40時間)を超えない範囲とすることが定められています。1日(1回)の実労働時間が10時間を超える設定とするには、変形期間を1カ月または4週間以内としなくてはなりません。上記の勤務時間帯設定の解説は、変形労働時間制の適用を前提としています。

勤務間隔と交代の方向

-

-

Q.1

勤務表を作成する際、なぜ勤務間隔を(勤務編成基準1)「11時間以上あける」必要があるのですか

-

A.1

スタッフがしっかりと勤務の疲労から回復してから次の勤務に臨むようにするためです。長期的に見た健康確保のためにも必要です。

-

Q.2

勤務編成基準10「交代の方向」は「正循環の交代周期とする」とありますが、イメージができません。正循環の意味とこれに沿ったシフトの組み方を教えてください

-

A.2

人間の生体リズムはおおむね25時間周期であり、1日(24時間)ごとに自然に1時間ずつ後ろ(時計回り)にずれていくという特性があるため、これに逆らわずに連続する勤務日の勤務の開始時刻をより遅く設定するのが「正循環の交代周期」です。メリットとしては、体を新しいリズムに調整しやすいことが挙げられます。 正循環のシフトの基本的な組み方としては、「日勤→準夜勤→休→深夜勤」が推奨されます。例えば、日勤を3日間連続で行った後、準夜勤を行い休日1日を挟んで深夜勤を行うというシフトです。このようなシフトを組むと、生体リズムに逆らわない勤務編成であることに加えて全ての勤務間隔を12時間以上確保できます。

-

Q.3

私の施設は3交代制勤務で、「日勤→深夜勤→準夜勤」のパターンが基本です。「日勤→深夜勤」では、交代の方向が逆循環で、勤務間隔を11時間あけることができません。何か対応策はありますか

-

A.3

勤務間隔の確保の観点からは、「日勤→深夜勤」は好ましいとはいえません。代わりに、「休み→深夜勤」のシフトを提案するのが一案です。Q4の例のように嫌がるスタッフもいますが、成功している例もあります。「日勤→準夜勤→休み→深夜勤」を基本的なシフトとすると、生体リズムに逆らわない勤務を確保できる上に勤務間隔を12時間以上あけることができます。

なお、「半日勤→深夜勤」のシフトでも、勤務の開始時間によっては11時間の勤務間隔の確保が可能ですが、正循環の交代周期によるシフトパターンにはなりません。

-

Q.4

3交代制の勤務シフトです。交代の方向性を正循環に変更しようと、スタッフと相談しましたが、「ただでさえ休日が少ないのに連休が設定できない」「深夜入り前の休みは、損した気がする」と反対されます。上手な進め方はありますか

-

A.4

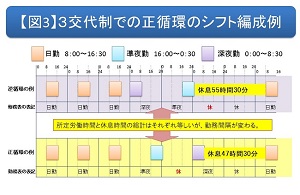

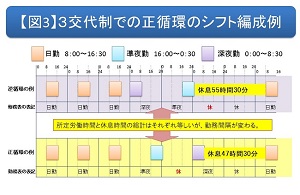

逆循環と正循環の例について、事例を交えて説明します。

【図3】の下段の「正循環の例」では、第3勤務日の日勤以降「日勤→準夜勤→休み→深夜勤」のシフトが組まれます。最後の深夜勤後、次の日勤との間に休日1日を挟むと、次の日勤までの勤務間隔は47時間30分です。この例での勤務間隔は、「ガイドライン」の勤務編成基準8「夜勤後の休息について、2回連続夜勤後にはおおむね48時間以上を確保する」を満たすものと解釈します。

「正循環の例」を上段の「逆循環の例」と比較すると、準夜勤後に2連休を取った場合の勤務間隔と比べても、短くなる時間は8時間です。勤務表上では連休にはならなくとも、これに準じる勤務間隔が確保されます。また、この正循環例では、「深夜」入り前の「休」が「次の勤務に備える休養時間」としての特性が強まります。深夜入りの前日の休日は、自由時間の減少を感じさせ、あまり好まれないシフトであることは確かです。

しかし、実際にこの勤務編成を採用している病院の例では、シフト間隔が開いているため疲れの回復が早く、休日を活動的に過ごせるという評価があるようです。希望するスタッフから始めてもらうなど一部の職員から選択的・試行的に導入する方法もあります。交代の方向性を正循環に変更する際は、このようなことを十分に職員に説明しましょう。

とはいえ、毎回は難しくとも、深夜勤後はできるだけ連休としたいものです。公休だけで連休を設定することが難しい場合は、公休と有給休暇を併せて連休を設定する方法もあります。

夜勤人員の確保と報酬

-

-

Q.1

夕刻にかかる時間帯や夜勤を担ってくれる職員の確保策はありますか

-

A.1

この時間帯は、子育て中の職員にとっては保育園のお迎えの時刻にかかるなど、生活との調整が難しく、人材確保に困難を来しやすいのが実情です。夜勤だけでなく、この勤務帯についても適切な手当てを設定することでインセンティブとするのも1つの策です。また、時間的インセンティブとして、例えば夜勤を一定回数以上する場合には、通常よりも月の勤務時間が短くてよい取り扱いにする、あるいは、連続休暇を優先的に取らせるなどの方策があります。

-

Q.2

希望者を募って夜勤専従勤務を期間限定・交代で行いたいと思います。期間の目安はありますか

-

A.2

希望者が多く公平を期すため1カ月単位としている例もあれば、専従勤務期間1カ月では体が慣れないために負担だけが大きいとして、数カ月を期限としている病院もあります。メリット・デメリットを勘案して病院として適切な期限を設定してください。予定期限前でも、本人に何らかの支障がある場合には中止の申し出ができることが必要です。

夜勤中の仮眠の効果

-

-

Q.1

仮眠を取るとどんな効果がありますか

-

A.1

仮眠の効果としては、健康および医療安全の確保や生活の質の確保があります。2時間以上の仮眠は、疲労が解消され、ひいては医療安全につながります。そして、夜勤後の生活時間の質が向上します。まとまった仮眠時間が設定できない場合には、10~20分程度の短い仮眠であっても眠気解消の効果が期待できます。

下記の「夜勤中の仮眠をとりましょう」も参考にしてください。

夜勤中の仮眠を取りましょう ~夜勤とうまく付き合うために

-

Q.2

スタッフが夜勤中に仮眠を取れるようにするにはどう進めたら良いでしょうか

-

A.2

夜勤中のルーティンワークを最低限にするなどの業務整理、夜勤時間帯への看護補助者の導入などの体制整備が必要です。そのほか、「忙しくても医療安全のために仮眠は取るのが当然」という職場風土づくりも大切です。主任や経験の長いスタッフが仮眠に対する理解を深め、率先して取得するようにすると、若い看護師も取得しやすくなります。

勤務編成の基準について

-

-

Q.1

勤務編成基準9「土曜・日曜ともに前後に夜勤のない休日」とは、具体的にどのようなシフトを指しますか

-

A.1

土曜日の午前0時から24時、日曜日の午前0時から24時にかかる夜勤が組まれていないシフトのことです。たとえば、3交代では金曜日の準夜勤は終了時刻が土曜日にかかってしまうので「不可」で、可能なシフトは深夜勤または日勤に限定されます。さらに、日曜日の休日の後、月曜日の深夜勤は午前0時に開始され日曜日の24時にはかかっていないとしても、日曜日の深夜に出勤することになるので「不可」で、可能なシフトは日勤または準夜勤と考えます。

その他

-

-

Q.1

勤務編成の見直しを進める上で、法律や病院の就業規則などに沿ったものにしなくてはなりません。どのように取り組めば良いでしょうか

-

A.1

まずは協力者の確保から進めることをお勧めします。推進体制としては、看護部門や医療職だけでなく事務部門を交えて、病院の就業規則や法律の理解を進めるところから始めることも1つです。改善推進のステップについては、「ガイドライン」小冊子のp.66~67をご覧ください。

- 窓口

- 日本看護協会 労働政策部

- TEL

- 03-5778-8553

- 住所

- 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-2

- Eメール

受付時間 : 平日 9時~17時

<受信設定のお願い>

上記Eメールアドレスにお問い合わせいただきました際、こちらから返信をさせていただく場合があります。

お手数ですが、本会ドメイン「nurse.or.jp」からのメールを受信可能な状態に設定してください。設定方法はご利用のメールサービス管理会社にお問い合わせください。